仕事を辞めたいけれどお金が心配で辞められない

心が苦しくてどうしようもないのに今やめたら生きていけない

そんな悩みを抱えている人の救済手段のひとつが「傷病手当」という制度です。

傷病手当金は、在職中に申請をすることで給料の3分の2のお金が1年半もらえます。

実際にわたしも心身が追い込まれていたときに、傷病手当金のおかげで仕事を辞められましたし生きられました。

ただ傷病手当金という制度は、会社の人もよく知らないなんてことも少なくありません。

そこで今回は、傷病手当金の申請方法から受け取りまでのスケジュール、注意点などを詳しく解説していきますね!

メンタルダウンしている人は文章を集中して読むのも辛いと思うので、画像を入れながら簡単に説明していきますので安心してくださいね。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなり休業しなければいけなくなったときにもらえるお金です。

「どうしても働けない…」となったときに助けてくれる、とてもありがたい制度ですね。

傷病手当金は、給料の約3分の2の金額を最大1年半まで受け取れます。

以前は、傷病手当を申請してから1年6ヶ月までと定められていました。

なので、復職したらその間も支給期間に含まれているので、無理して働いた期間の分はお金がもらえない仕組みだったんですよね。

しかし、2022年の法改正で休職期間が1年6ヶ月になるまで支給されるようになりました!

傷病手当金がもらえる条件

傷病手当金は申請すれば誰でももらえるというわけではありません。

はじめに傷病手当金がもらえる条件をお伝えしておきますね。

条件は以下の4つ。

業務以外の事由による病気やケガの療養であること

まず1つ目の条件は、業務以外の理由による病気やケガであること。

業務中や通勤中のケガなどは「労災」の対象になるので、傷病手当金は支給されません。

いままでどおりに仕事に就けない状態であること

いままでどおりに仕事ができない状態であることも条件のひとつ。

ここでは自己申告だけでは難しい場合もあるので、病院で診断書をもらっておくとよいですよ。

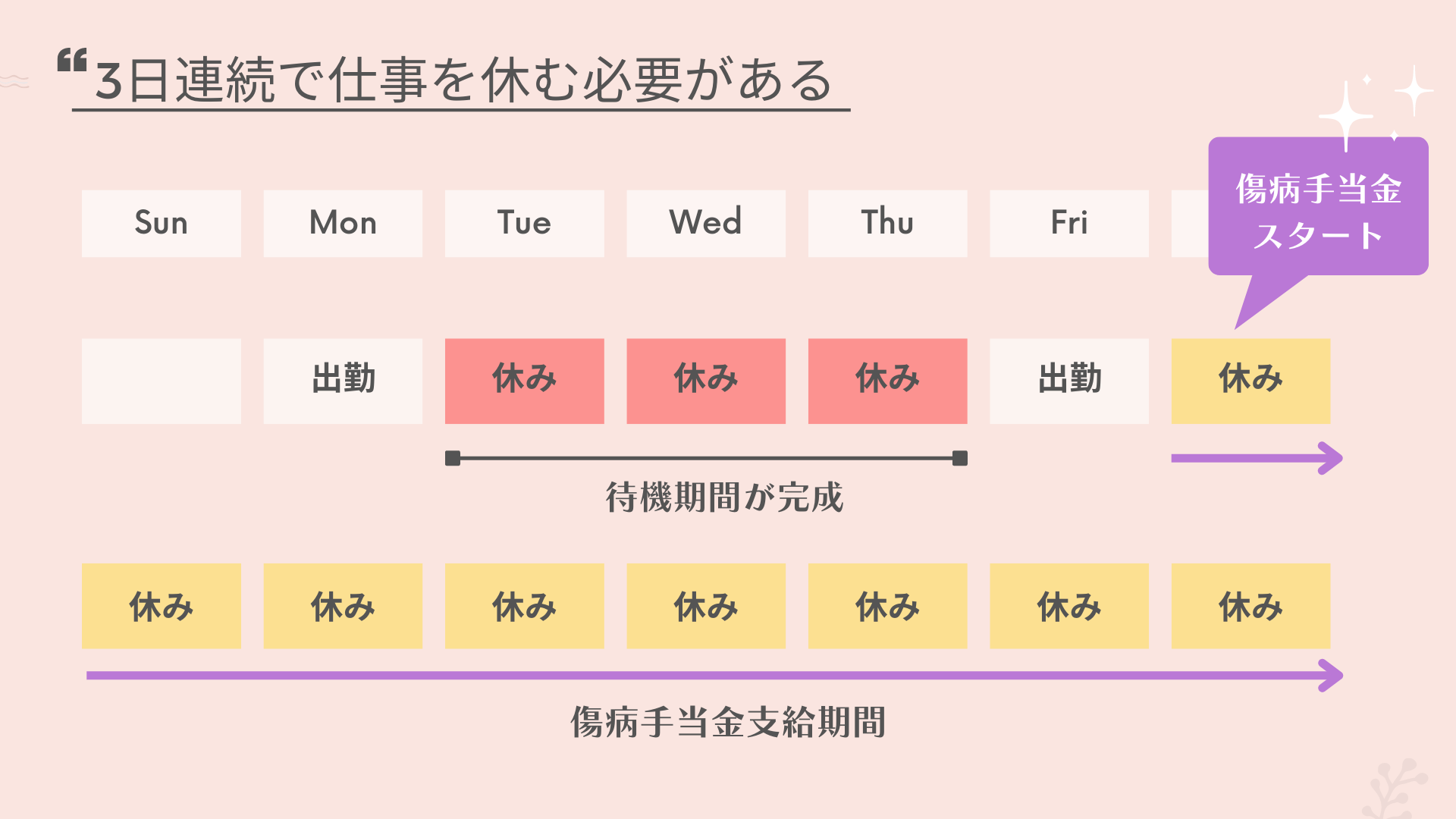

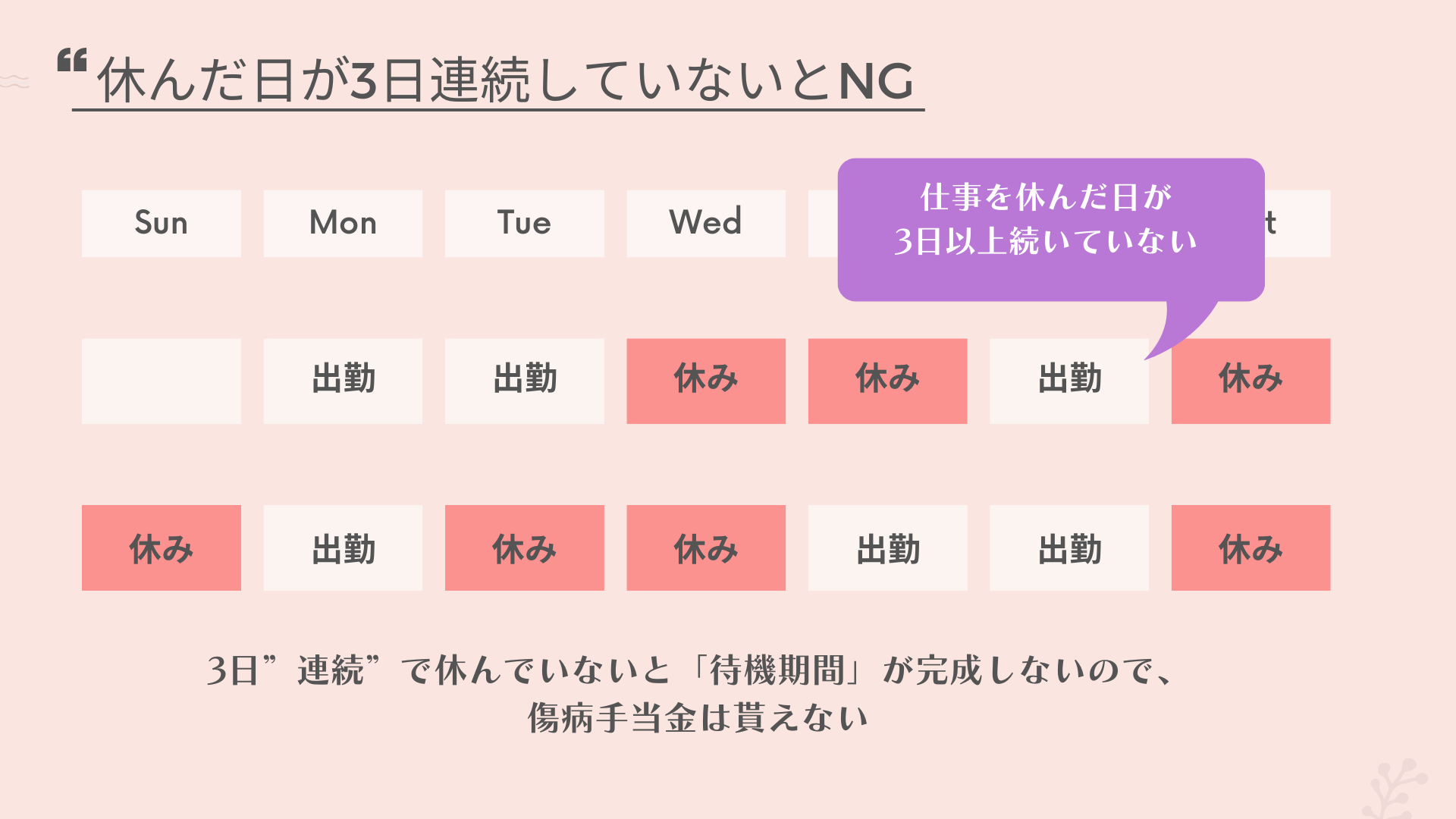

4日以上仕事を休んでいること(連続する3日を含む)

4日以上、仕事を休んでいることも条件です。

ただし、ここで注意しなければならないのが「4日以上のうち3日は連続して仕事を休んでいる必要がある」ということ。

傷病手当金をもらうには「待機期間」と呼ばれる期間が必要です。

そして、仕事を休み始めて3日で「待機期間」が成立します。

連続して3日休む必要がある

ここで重要なのが、連続して3日休む必要があることです。

画像で解説していきますね!

上記の画像のように3日連続で休んだあとに、4日目の休職日から傷病手当金の支給期間にカウントされます。

ちなみに、この3日間というのは土日祝や有給を使った日もカウントされますよ!

また、仕事を休んでからそのまま会社に行けずに休職することもあるでしょう。

(私もそのパターンでした)

その場合でも、最初の3日間を待機期間として、4日目の日にちから傷病手当支給期間としてカウントされます。

つまり、傷病手当金を申請しようと考えている人は、休みながらも行けるときは無理して会社にいくのはNG。

無理せず休んでから、傷病手当の申請を行いましょう。

休んでいる間に給与をもらっていないこと

休んでいる間に給与をもらっていないことも条件です。

ただし、もらった給与が傷病手当金よりも少なかった場合は、その差額が振り込まれる形になります。

傷病手当金が振り込まれるまでは時間がかかる

傷病手当金を申請してから支給されるまでには時間がかかります。

参考までに、わたしの場合は申請してから約2ヶ月弱かかりました。

休職して1ヶ月目は、前月の給料が振り込まれました。

ですが、2ヶ月目は給料が入らないので「いつ振り込まれるんだろう」と心配と不安でかなりストレスを感じていました。

加入している健康保険や地域、会社などによっても差はあるかと思います。

ただ、「初回の振り込みまでには時間がかかる」と思っておいた方がよいでしょう。

ちなみに、お金がなくなる不安が強すぎて役所にいつ頃振り込まれるかを問い合わせたことがあります。

でもハッキリした回答はもらえなかったので、ただ待つしかありませんでした。

当時は不安から傷病手当をもらった人のブログなどを調べまくりましたが、「1ヶ月〜1ヶ月半」で振り込まれたという人が多かったですね。

よって、休職してから1ヶ月は無給で過ごす必要があると覚悟しておかなければいけません。

なお、休職中にお金が無さすぎて役所に問い合わせた結果を、以下の記事でまとめているのでぜひ参考にしてみてください。

2回目以降は早くなる

2回目以降はきちんと申請していれば、定期的に振り込んでもらえます。

申請したタイミングや健康保険組合によっても変わりますが、わたしは毎月10日、20日、末日のどれかに振り込まれるようになっていました。

申請は遅れないようしておかないとお金の振り込みも遅くなるので、気をつけてくださいね。

ちなみに、数ヶ月分まとめて申請すると審査に時間がかかるようなので、手間はかかりますが1ヶ月ごとに申請するのがおすすめです。

傷病手当金の申請方法

では具体的な申請方法についてステップに分けて説明します。

ちなみに私は、関東ITソフトウェア健康保険組合だったので、申請書などはそちらを元に解説していきますね!

(ご自身の会社で加入されている健康保険組合を調べてみてくださいね)

step

1傷病手当申請書を書く

まずは傷病手当申請書を書きます。

加入している協会けんぽのHPなどからダウンロードできます。

ダウンロードしたらコンビニなどで印刷して、必要事項を記載しましょう。

傷病手当金の申請書で記入する項目は以下。

- 保険者番号・記号

- 生年月日

- 名前

- 住所

- 電話番号

- 口座情報

- 会社名

- 仕事内容

step

2医師に意見を記入してもらう

次に、傷病手当の申請書には、医師に状態を記入してもらう欄があります。

そのため、病院で診察してもらい「傷病手当金の申請書に記入してほしい」と伝えましょう。

申請書は自分で用意して病院に持っていってくださいね。

わたしは診察後すぐに郵送できるように、自分で書く部分は先に書いてから病院に持っていき、診察後に封筒に入れてそのままポストに入れていました!

(何度も外出するのも辛かったので出れるときに一気にしよう!という感じでした)

step

3会社に郵送する

医師にも記入してもらったら、次に会社に郵送します。

その後は会社の担当者が保険組合に申請書を送付してくれて、審査が始まる流れです。

ちなみに、退職後の申請に関しては、病院で先生に記載してもらった後、そのまま直接保険組合に送付していましたよ!

傷病手当金をもらうために注意すべきこと

では最後に、傷病手当金をもらうために注意すべきことをお伝えしていきますね!

ちょっとした行動で傷病手当金が支給されないこともあるので、気をつけてください。

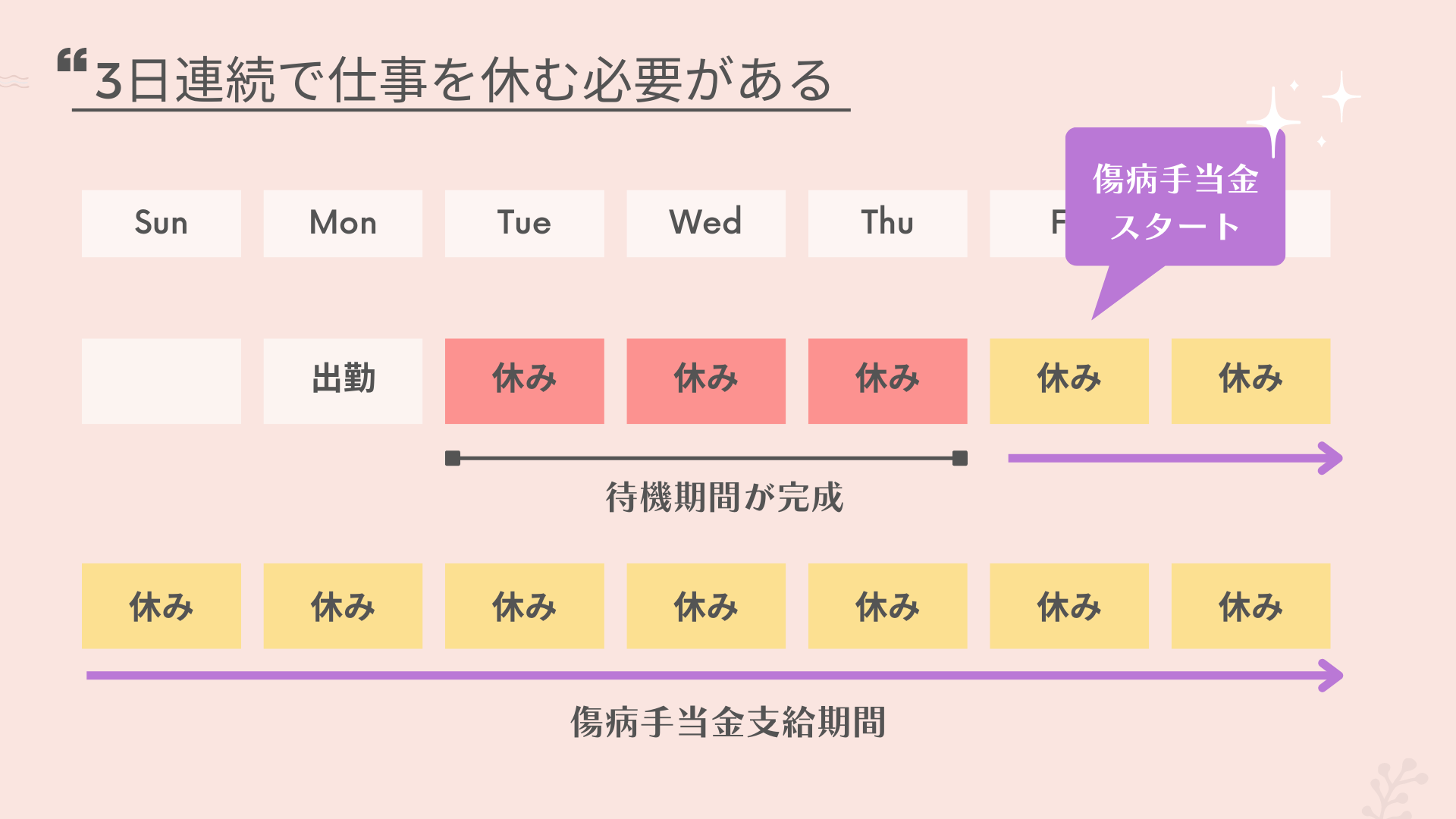

無理して仕事に行こうとしない

傷病手当金は、3日連続で休む「待機期間」が必要とお伝えしました。

ですので、2日休んで1日出勤して…といった状態だと傷病手当はもらえません。

上記の画像のように「少し休んだらよくなったから頑張って今日は出勤しよう」と無理して出勤すると、待機期間として成り立たないのです。

心身がボロボロで休職や退職を考えている、傷病手当の申請を考えている人は決して無理をせずに休んでください。

退職後も支給してもらうには被保険者の期間が大事

休職からそのまま退職する場合も多いかと思いますが、傷病手当を引き続きもらうには退職前までの「被保険者期間」が重要になってきます。

被保険者の期間というのは、会社の保険にどのくらいの期間加入していたかということですね。

退職後も傷病手当金をもらうには、継続して1年以上被保険者だったことが条件になります。

また、退職することになった場合、挨拶などで出社しなければと思うかもしれませんがNGです!!

傷病手当を継続してもらうには、退職時に傷病手当金をもらっているのが条件なので退職日に出社してしまうと受け取れなくなってしまいます。

受診の回数が関係することもある

傷病手当金の申請には医師の記入が必要になります。

そこで、「◯日〜◯日まで労務不能でした」と診察してもらう必要があるんですよね。

よって、最低でも月に1回以上は病院を受診しましょう。

診察を受けていないと「通院しなくても大丈夫な症状なんだ」と判断されてしまうかもしれないのです。

通院がつらいと感じるかと思いますが、傷病手当金をもらうためだとちょっとだけ力を振り絞って病院に行くようにしてくださいね。

まとめ

傷病手当金は、働けない状態になったときの命綱のような制度です。

しかし、知らない人も多くそのまま退職してしまった、なんてパターンも。

私自身、傷病手当金という制度に助けてもらった一人です。おかげで、どうにか今も生き延びていられます。

「生活のために働いているけど、つらくてどうしようもない」という人は、ぜひ傷病手当金を申請してみてください。

さいしょだけ少し手間がかかるかもしれませんが、その後はそれほど労力も使わないので心身を休めることに集中できますよ。