会社での人間関係に疲れて退職しようと考えている人は少なくないと思います。

けれど、「人間関係で辞めるって甘えかな…?」と悩むこともあるでしょう。

結論からいうと、人間関係を理由に退職するのは決して甘えなんかじゃありません!

わたしはこれまで3回会社を変えましたが、どれも人間関係が理由でした。

今回は「人間関係で退職するのが甘えじゃない理由」について、経験をもとにお伝えしていきます。

人間関係を理由に退職するのは甘えなんかじゃない

人間関係を理由に退職するのは、ぜんぜん甘えなんかじゃありません。

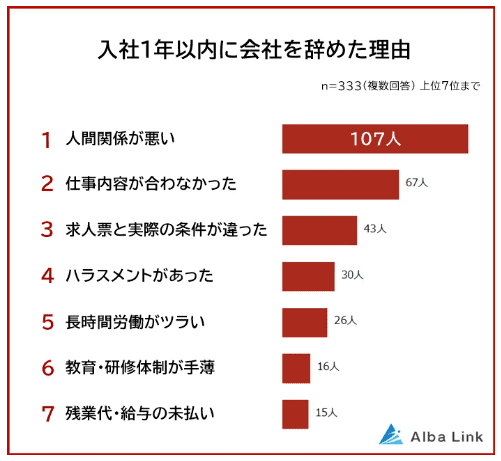

むしろ、人間関係を理由に仕事を辞めている人が多いのが事実。

わたし自身が人間関係で退職したことも理由ですが、実際にデータとして出ています。

厚生労働省の調査では、退職理由として多かったのは「個人的理由」となっていました。

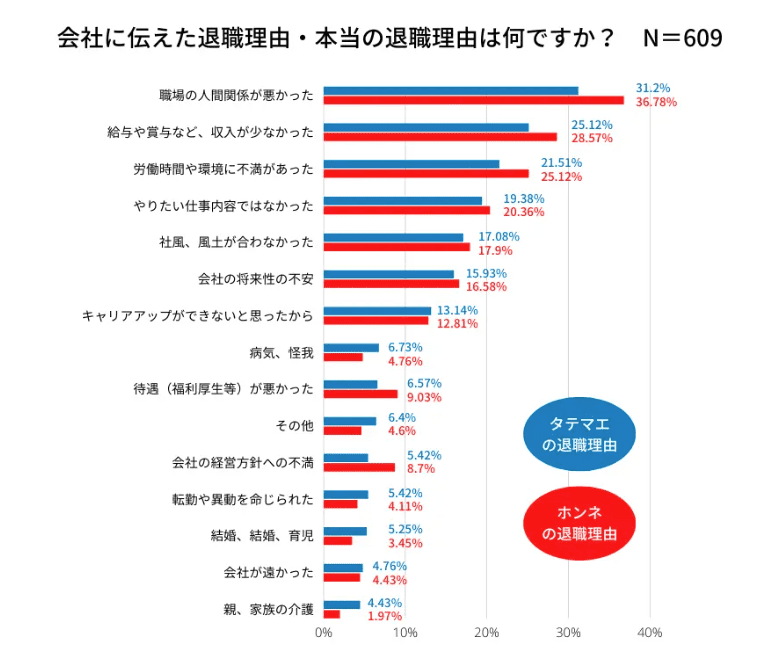

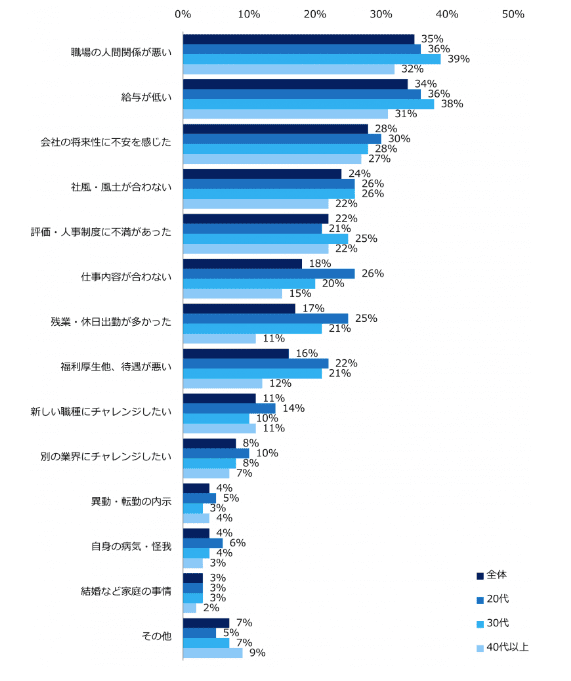

しかし、民間企業の調査をみると、「人間関係」が退職理由の1位との結果が出ているデータがいくつも見つかりました。

引用:株式会社Alba Link「入社1年以内に会社を辞めた理由ランキング」

本当の理由は伝えない人が多い

さらに、退職するときには実際の理由を伝えなかったという人が多いこともわかりました。

以下は会社に「本当の退職理由」を伝えたかどうかの結果です。

引用:株式会社アクシスワン「離職・退職理由についての調査」

引用:エン転職「”本当の退職理由”実態調査」

半分くらいの人は、本当の理由を伝えてないことがわかります。

そして実際に会社には伝えていなかった本当の退職理由は、以下のとおりでした。

引用:株式会社アクシスワン「離職・退職理由についての調査」

引用:エン転職「”本当の退職理由”実態調査」

どちらの調査でも、退職理由としては「人間関係」がいちばん多いです!

ここまでの結果で、人間関係で辞める人は多いものの、正直には言いづらい人が多いとわかりますね。

人間関係で悩んでいるなら「環境」を変える

まじめな人やがんばりすぎてしまう人ほど、「人間関係で辞めるなんて甘えだ」「大人なんだし人間関係くらいどうにかしなきゃ」と自分を責めてしまいがち。

ですが、あなたが苦しんで我慢したからといって、人間関係がいきなり良くなるなんてことはほぼありません。

ずっと耐えて耐えて耐えて過ごしていると、心を壊してしまうことだってあります。

人間関係でつらい思いをしているのであれば、我慢したり相手を変えようとするよりも、環境を変えることが大事。

これはわたしが人間関係でメンタルダウンをくり返してきたからこそ、強く言えることです。

中には「人間関係をうまくやれないと、どこに行っても結局ダメじゃん…」と思う人もいるかもしれません。

でも環境を変えてこそ、わかることってあります。

もしかしたら今いる環境の人間関係が合わないだけかもしれませんし、そもそも人と関わるのが苦手っていう場合もあります。

わたしも人付き合い得意だと思っていたけれど、けっきょく人と関わるのが苦手だったタイプだと3回転職して気づきました…。

どちらにしろ、つらい思いをしたまま耐えつづけるのではなく、環境を変えてみましょう。

環境を変えることで、じぶんは「どんな人付き合いが心地よいのか」がわかるきっかけにもなります。

人間関係で退職することを「甘え」と言われる環境なんて捨てていい

そもそも人間関係で退職することを「甘えだ!」といってくる上司や同僚がいる環境になんて、いる必要ないですよ。

なにをもって「甘え」だと思うのかは、人によってちがいます。

ただ!あなたがどれだけ悩んで、苦しんで、つらい思いをして「退職しよう」と決めたのかを想像もせず、じぶんの物差しだけで「甘え」だと判断してくるような人のところにいる必要なんてありません。

もし退職したいと伝えたときや、人間関係で悩んでいることを相談したときに「甘えだよ」といってくるような人がいれば、そんな環境は捨てていいとわたしは思っています。

そのまま、その環境ではたらきつづけても、おそらくどんな悩みも「甘え」の一言で片づけられるでしょうからね。

自分のいる場所・環境はじぶんで決めましょう。

人間関係がつらくて退職したいときの選択

人間関係がつらくて退職したいときの選択肢は、以下の3つ。

人間関係がつらくて退職したいときの選択肢

- すぐ辞めるのが気まずいなら「休職」

- 金銭的に不安なら「転職先を決めてから退職」

- つらくて耐えられないならすぐに「退職」

1:すぐ辞めるのが気まずいなら「休職」

「人間関係で悩んでいるけれど、すぐに辞めるのは気まずい…」という人は、「休職」するというのも手段のひとつ。

休職して心と体を休めることで、じっくり自分と向き合う時間がとれます。

はたらいているときは、忙しくて自分と向き合う時間などなく、ただひたすらつらい人間関係にも耐えながら仕事をしている人もいるかと思います。

そんな人こそ一度休職して、自分だけの時間をつくるのがおすすめ。

いまの会社の人間関係で何にストレスに感じているのか、どういった環境であれば苦しくないだろうかと考えてみてください。

ただ、休職に関しては法律で決まっているわけではないので、制度自体がない企業もあります。

また、休職の期間や条件なども会社によってちがうので、事前に就業規則をチェックしてみてくださいね。

2:金銭的に不安なら「転職先を決めてから退職」

金銭的に不安ですぐに会社を辞められない、という人は「転職先を決めてから退職」しましょう。

いちばんベーシックな流れですね。

やはりストレスを感じているのに仕事を辞められない理由って、金銭的な不安が大きいと思います。

もうすこし耐えられそうであれば、転職先を見つけてから退職するのが金銭面の不安は少なくてすみます。

ただ、仕事でヘトヘトになって帰ってきたあとや、疲れをとりたい休日に転職サイトで求人をチェックするのって、正直めんどくさいですよね。

ただでさえ仕事中は人間関係でストレスがたまっているのですから、家ではなにもしたくない…となるのは当然です。

人間関係でストレスたまっている人はエージェントを使って1日でもはやく転職先を見つける

そんな中で、できるだけはやく転職先を見つけていまの環境から抜け出したいなら、転職エージェントを使いましょう。

転職エージェントを使うと、めんどくさい求人探しから面接の日程調整、年収交渉なども代わりにやってくれます。

さいしょだけ「どんな会社がいいのか」「どんな環境はイヤなのか」など、要望を伝えるための面談があります。

ですが、それが終われば、仕事をしている間にあなたに合いそうな求人を見つけて送ってもらえるので、ひとりで進めるより転職先が決まるスピードはかなり早いです。

たとえるなら、ひとりで行う転職活動が「階段」だとすれば、転職エージェントは自動で上まで運んでくれる「エスカレーター」のようなもの。

楽さもスピードも圧倒的にちがいます。

転職エージェントは、サポートが手厚いリクルートエージェントがおすすめですね。

やはり大手なのでサポートも手厚いですし、もっている求人数もケタ違いなのであなたに合う求人が見つかる確率が高いです。

ある程度キャリアを積んでいる中堅・役員レベルの人は、JACリクルートメントがハイクラス求人に特化しているのでおすすめ。

3:つらくて耐えられないならすぐに「退職」

人間関係がつらくて耐えられないのなら、すぐに「退職」するのももちろんアリ。

つらい思いを抱えたまま我慢しつづけていると、心身への負担が大きくなりすぎて、メンタルが壊れてしまいます。

メンタルダウンすると、いままでのように働けなくなってしまうことも。

そうなる前に、たとえば心身に不調を感じたりしている人はすぐに退職しましょう。

(仕事を辞めるべきかのチェックリストはこちらからどうぞ!)

ちなみに、つらくて心も体もボロボロだけれど金銭的に不安がある…という人は失業保険をもらいましょう。

ただ、失業保険はさいしょの振込まで時間がかかります。

そんな人は、即金性のある在宅ワークでとりあえずの生活費を確保しましょう。

わたしがお金がなくて死にそうだったとき、実際にやって助かった在宅ワークを以下で紹介してるので参考にしてください。

人間関係で退職しても転職に問題はない

「人間関係で退職すると転職に悪影響になるんじゃないの?」と不安に思う人もいるかと思います。

ですが、正直まったく問題ありません!

事実、わたしは3回の転職とも、人間関係で退職しましたがなんの問題もありませんでした。

たまにネットの記事で、「人間関係で辞めると転職しづらくなる」と書いてあることもありますが、わたしとしては”なにを根拠に?”と思っちゃいますね。

人間関係を理由に退職したからといって、転職しづらくなるなんてことはありません。

ただ、面接で退職の理由について聞かれたときには、答え方にポイントがあります。

人間関係で辞めたときの退職理由の伝え方

転職活動をしていると、面接などで「前の会社を辞めた理由はなんですか?」と聞かれることがありますよね。

人間関係で退職するのをちゅうちょしている人は、この点を気にしている人も多いのではないでしょうか??

「転職するときに辞めた理由きかれても”人間関係”っていったら印象悪くなるよなぁ…」と。

ですが、転職活動で正直に退職理由を伝えなくてもOK。

正確には、ハッキリと伝える必要はないということです。

わたしは毎回、人間関係でメンタルダウンして退職していましたが、転職するときは「体調を崩してしまって休養することになりました」と伝えていました。

ウソをついているわけではないですが、はっきり伝えているわけでもありません。

面接だからといって、すべて正直にはなす必要はありませんよ。

人間関係でメンタルを壊してしまった場合の、面接での伝え方については以下の記事でまとめているので、こちらも読んでみてください。